Das Rennen gegen die Zeit - Teil 1

- Marleen Tigersee

- Jan 30, 2023

- 4 min read

Updated: May 31, 2025

Es war dunkel und kalt. So kalt, dass sich kein Mensch und kein Tier nach draußen wagen sollte. Und es stürmte. Abertausende von Schneeflocken wirbelten durch die Nacht und machten ein Vorankommen fast unmöglich. Selbst mit einem Hundeschlitten und der richtigen Ausrüstung. Doch hatte Gunnar Kaasen in dieser Februarnacht keine andere Wahl, als diese gefährliche Fahrt anzutreten, denn es ging um Leben und Tod. Der Ort ist Alaska, das Jahr 1925 und die Temperatur -55 Grad.

Einige Monate zuvor im Herbst 1924. In der Kleinstadt Nome in Alaska machten sich die Einwohner bereit für den Winter. Es mussten genügend Vorräte angelegt werden, dass es bis zum Frühjahr reichen würde, denn bis dahin war die Stadt wie jedes Jahr aufgrund der extremen Wetterverhältnisse von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Curtis Welch, der Arzt des einzigen Krankenhauses in Nome, war sein Inventar durchgegangen, um sicherzugehen, dass er für die nächsten Monate gut ausgestattet war. Schon im Sommer war ihm aufgefallen, dass er kein frisches Antitoxin mehr vorrätig hatte, das Gegenmittel zur gefürchteten Kinderkrankheit Diphtherie. Welch hatte daraufhin eine neue Charge bestellt, diese war aber nie angekommen. Nun konnte er nur noch hoffen, dass das Mittel bis zum nächsten Frühjahr nicht benötigt würde.

Mensch und Hund

Das Leben in Nome war seit jeher hart. Die am nordwestlichsten gelegene Stadt Nordamerikas, zwei Grad südlich des Polarkreises, ist bekannt für Temperaturen bis weit unter -40 Grad und heftige Schneestürme in der Wintersaison. Einst war Nome eine Goldgräber-Stadt, die zu Hochzeiten 20.000 Einwohner zählte. Doch davon war in den 1920er Jahren nicht mehr viel zu spüren. Die harte Witterung und das Ausbleiben von Goldfunden ließ die Einwohnerzahl schließlich auf 1400 schrumpfen. Ein Drittel davon waren Inuit, die meist in Hütten oder Zelten etwas außerhalb der Stadt wohnten. Doch gab es etwas, was alle Menschen in diesen Breitengraden verband: Die Schlittenhunde.

Das Rückgrat der Hunde ist das Rückgrat Alaskas. (Will Rogers, amerikanischer Schauspieler und Autor 1935)

Ein Leben ohne Hunde – in Alaska undenkbar. Die Tiere sind perfekt an das raue Klima angepasst, sie sind kräftig, ausdauernd und widerstandsfähig und in der Lage Schlitten mit schweren Lasten viele Kilometer weit über unebenes Gelände zu ziehen. Auch ihre Instinkte sind unübertroffen. Sie können gefährliche Stellen auf dem Eis spüren und sie rechtzeitig umfahren, was einigen Mushern (so werden die Schlittenführer in Alaska genannt) schon das Leben gerettet hat. Die klügsten und besten Hunde wurden stets als Leithunde eingesetzt und häufig entstanden tiefe Freundschaften zwischen ihnen und ihren Herren.

Verdachtsfälle

Als das letzte Frachtschiff schließlich abgelegt hatte und sich ganz Nome für den Winter bereitmachte, suchte eine Inuit-Familie Dr. Welch auf. Das zweijährige Mädchen war sehr geschwächt und verweigerte die Nahrungsaufnahme. Die Frage, ob sie unter Halsschmerzen litt, verneinten die Eltern. Die anderen Geschwister hatten keine Symptome, weswegen der Arzt Diphtherie ausschloss, da diese Krankheit hoch ansteckend ist. Welch vermutete eine andere, weniger schlimme Infektionskrankheit und schickte die Familie nach Hause, doch das Mädchen war am nächsten Tag tot.

Ende Dezember wurde der Arzt zu einem achtjährigen Mädchen mit entzündetem Rachen gerufen. Da es in Nome einige Monate zuvor bereits zahlreiche Fälle von Mandelentzündung gegeben hatte, erhielt das Mädchen von Welch dieselbe Diagnose. Auch sie sollte das Jahr 1925 nicht mehr erleben.

Dass Welch die tödliche Krankheit Diphtherie nicht sofort erkannte, hatte mehrere Ursachen. Sein Alltag bestand aus der Versorgung von Schnittwunden und Erfrierungen. Mit ansteckenden Infektionskrankheiten hatte der Arzt bisher wenig Erfahrung. Nach damaligen Maßstäben galt das St. Maynard Hospital in Nome zwar als das größte und modernste in der Gegend, doch war die Ausstattung sehr einfach. Labor oder Bakterienbrutkästen gab es nicht und so war Welch gezwungen nur über äußerliche Anzeichen seine Diagnosen zu stellen. Im Anfangsstadium ähnelt die Diphtherie einer meist harmlosen Mandelentzündung und die Symptome können sehr unterschiedlich ausfallen. Sehr charakteristisch sind jedoch eitrige Geschwüre, die sich in Mund- und Rachenraum bilden und unangenehm riechen. Diese schwellen so stark an, dass der Patient qualvoll erstickt.

Als Welch am Morgen des 21. Januar zu einem schwer kranken Inuit-Jungen gerufen wurde, der alle bekannten Symptome der Diphtherie zeigte, gab es keinen Zweifel mehr: Der Notstand musste ausgerufen werden.

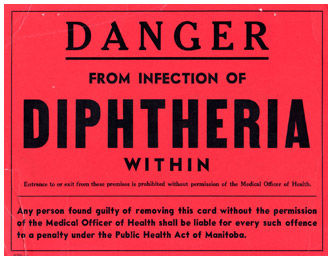

Quarantäne

Der Bürgermeister, den Welch gleich nach seiner Visite informierte hatte, rief den Stadtrat zusammen. Eine sofortige Quarantäne und Ausgangssperre wurde über die Stadt verhängt. Als nächstes musste die wohl wichtigste Frage geklärt werden: Woher und wie schnell konnte das rettende Antitoxin beschafft werden? Da der Hafen bereits zugefroren war, gab es nur zwei Möglichkeiten, per Flugzeug oder per Hundeschlitten. Die schnellere Variante war sicherlich das Flugzeug, doch gab es einige Schwierigkeiten. Die Luftfahrt in Alaska steckte in den 20er Jahren noch in den Kinderschuhen, häufig fielen Motoren bei den extremen Temperaturen aus, zuverlässige Enteisungsmittel gab es noch keine, zudem war das Cockpit offen, sodass die Piloten bei -40 Grad schutzlos den Elementen ausgesetzt waren.* Sollte eine Maschine abstürzen, wäre das Serum verloren. Letztendlich entschied man sich für den längeren, aber sichereren Weg über Land mit Hundeschlitten. Telegramme wurden an alle wichtigen offiziellen Stellen geschickt mit der Bitte um sofortige Lieferung von frischem Antitoxin.

Als die Zusage kurze Zeit später kam, wurde ein Plan gefasst. Das Paket mit dem Serum sollte per Zug zum nächstgelegenen Bahnhof in Nenana geschickt werden. Von dort musste eine Strecke von über 1.000 Kilometern nach Nome per Schlitten zurückgelegt werden. Doch wer sollte die lange, gefährliche Fahrt auf sich nehmen? Die Suche nach den besten Mushern der Gegend konnte beginnen...

... FORTSETZUNG FOLGT ...

*Folgende Kleidungsstücke trug Pilot und Entdecker Carl Ben Eielson bei seinen Flügen in Alaska: […] zwei Paar schwere Wollsocken, ein Paar Socken aus Karibufell, ein Paar Mokassinstiefel, die bis über die Knie reichten, eine Garnitur dicke Unterwäsche, eine Khakihose, eine dicke Hose aus Hudson-Bay-Wollstoff, ein dickes Hemd, einen Pullover, eine Mütze aus Marderfell, eine Schutzbrille und über alledem einen Parka aus Rentierfell, der bis über die Knie reichte, sowie eine mit Wolfspelz besetzte Kapuze.“ (Nordwestwärts nach Nome, S. 147-148)

Comments